「テーマかシステムか?」松永直樹さんの言葉から広がるボードゲームづくりの視点

こんにちは!

はちボド×Asobibaのまっすーです。

今日は松永直樹さんの著書『戦略と情熱で仕事を作る』の中から、とても参考になりそうな一節があったのでご紹介したいと思います。

その名も「ボードゲームを作る4分類」。

この分類方法はボードゲーム制作の「なるほど!」が詰まっていて、ざっくり言うと、テーマを先に考えるタイプかシステムを先に考えるタイプか、そしてゼロから創り出すのか既存の要素を組み合わせるのか。

この組み合わせで、ボードゲームの制作アプローチをわかりやすく直感的に整理してくれています。

ボードゲーム制作真っ只中の僕たちにとって、とても興味の持てる内容だったので紹介させてください。

そんなこんなで本題です。

ボードゲーム制作は「組み合わせ」が鍵!

著書の中では、ボードゲーム制作を「テーマ派」と「システム派」、さらに「創造型」と「複合型」という2つの軸で整理し、4つの象限に分類して説明されています。

具体的にはこんな感じ。

- 想像型×テーマ派=「天才型」

まさにセンスと才能が試される領域で、希少な存在 - 想像型×システム派=「ヒーロー」

新しいシステムやトレンドを生み出して、業界に革新をもたらす - 複合型×システム派=「アレンジ」

既存のシステムを組み合わせたりアレンジして、新しいゲームを作り出す - 複合型×テーマ派=「具現」

最初にテーマを決めて、プレイヤーが体感できるようにゲームへと落とし込む

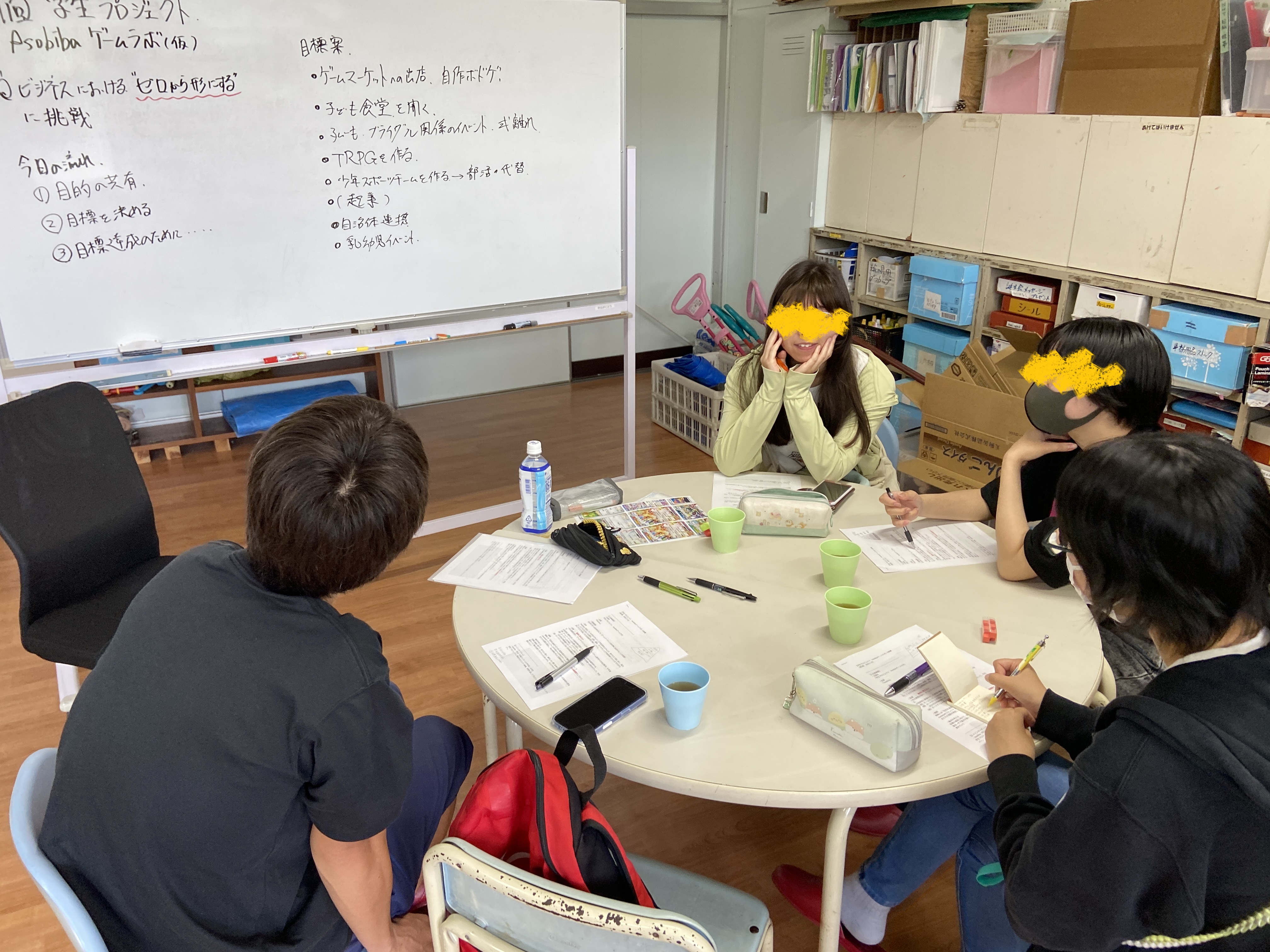

この分類方法、実はAsobibaゲームラボの初期段階で、「テーマとメカニクスのどちらを先行して作るか」という論点があったのですが、その時の論点整理にドンピシャに直結するなと思った内容で、個人的にも「これは使える!」と膝を打ちました。

著者の松永さん曰く「世の中には星の数ほどボードゲームが存在するが、実はボードゲームのシステム自体は50種類くらいしかない」そうなんです。

そして、その大半のボードゲームは既存のシステムの組み合わせと、そこに世界観やテーマを掛け合わせることで生まれているとのこと。

この話に関しては僕も直感的に感じる部分もあって、たくさんのボードゲームを遊ぶ中で、「このゲームの仕組み、あれと似ているな」と思ったことは多々あった印象です。

僕自身もボードゲームを数百種類は遊んできましたが、全く新しい何かをゼロから創造するなんていうのはめちゃくちゃ難しいことなんだろうなと実感しています。

だからこそ既存の仕組みを理解し、組み合わせる「複合型」としてのアプローチが、今現在では一番実現可能なものなんじゃないかなと、ぼんやりと頭の中で考えているところです。

一緒にプロジェクトを進めている学生たちも、Asobibaの中で、中学生・高校生の頃からボードゲームを遊んできたメンバーです。

もちろん、「たくさん遊んだから偉い」とか、「少ししか遊んでないからダメ」というわけではなく、彼らがこれまで遊んできたボードゲーム経験一つ一つが、今回の制作においてとても大事な視点になると思っています。

「あのゲームのシステムとこのゲームのあのテーマを組み合わせたら面白いものができるんじゃない?」

そんなひらめきや想像を期待しています。

考えてみれば、遊びの積み重ねが学びになって、その学びが次の創造につながる・・・これって素晴らしいことですよね!

これから具体的なボードゲーム制作に入っていくので、どんなものが生み出されるのかワクワクしながらプロジェクトを進めていきたいと思っています!

Asobibaからは以上でーす。