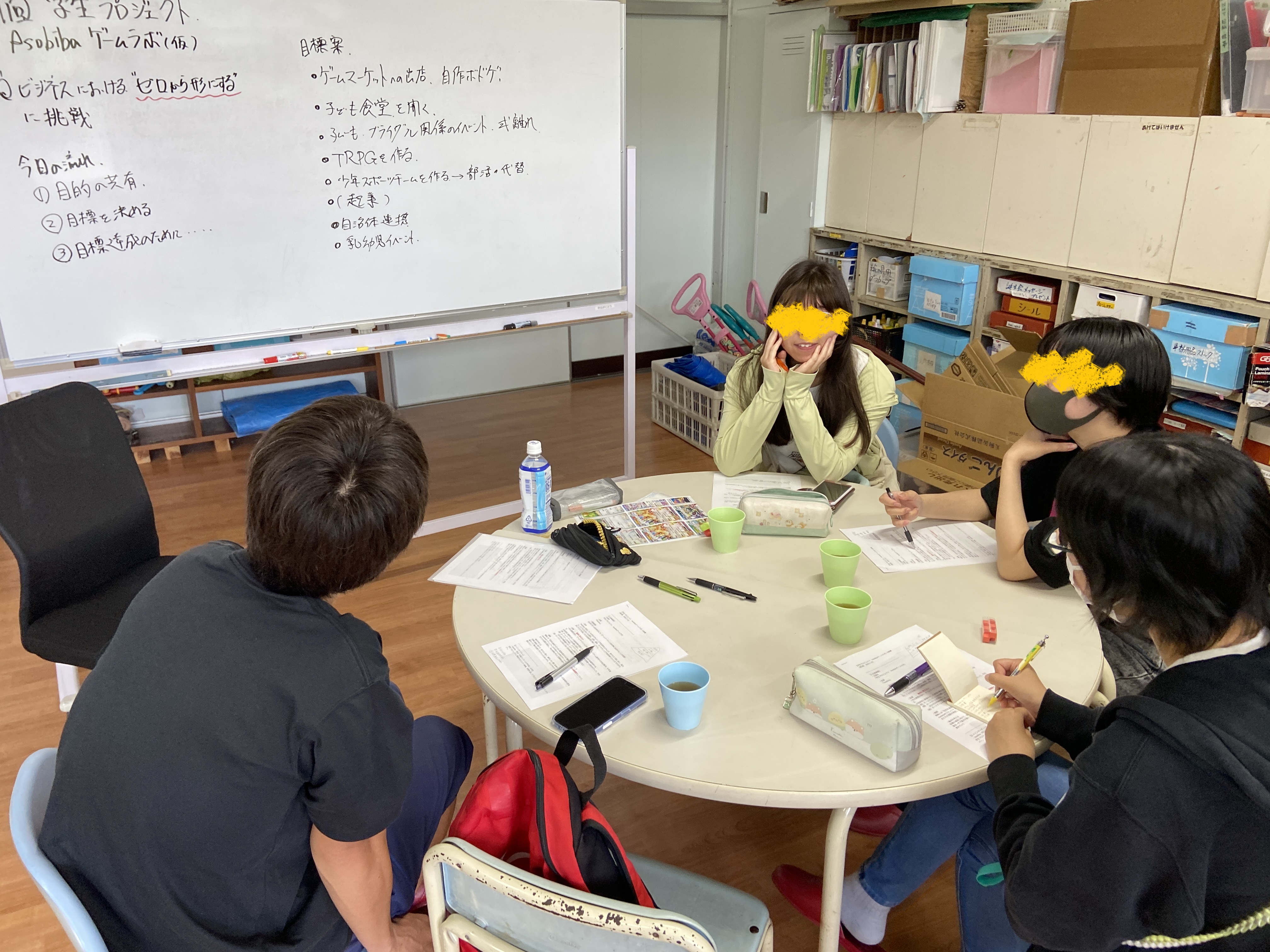

動き出したプロジェクト!学生たちと一緒に手探りで考える

「学生たちと一緒に、何かを立ち上げてみたい。」

そんな思いから始まったこのプロジェクト。

初回の会議では、想像以上にいろんなアイデアが飛び出して、

「おもしろくなりそ~」って、内心ニヤけてしまいました(笑)

もちろん、話し合って終わり、ではもったいないので、「じゃあ、それをどう形にしていく?」という段階に、今ちょうど差し掛かっているところ。

いよいよ、ワークプランや役割分担など、“企画の設計図”に取りかかるフェーズへ入ります。

どこまで学生に任せて、どこをサポートするか。

そのバランスも含めて、学生だからこそ出せるアイデアや動き方を活かしていけたらいいなと思っています。

今回は、そんな“動き始めた感”を中心に、現在の進み具合や、これからやっていくことについて書いてみました。

子どもや学生と一緒に、何かおもしろいことを始めてみたい。

そんなふうに思っている方にとって、少しでもヒントになるものがあればうれしいです。

1. 次回会議に向けて:整理と準備のあれこれ

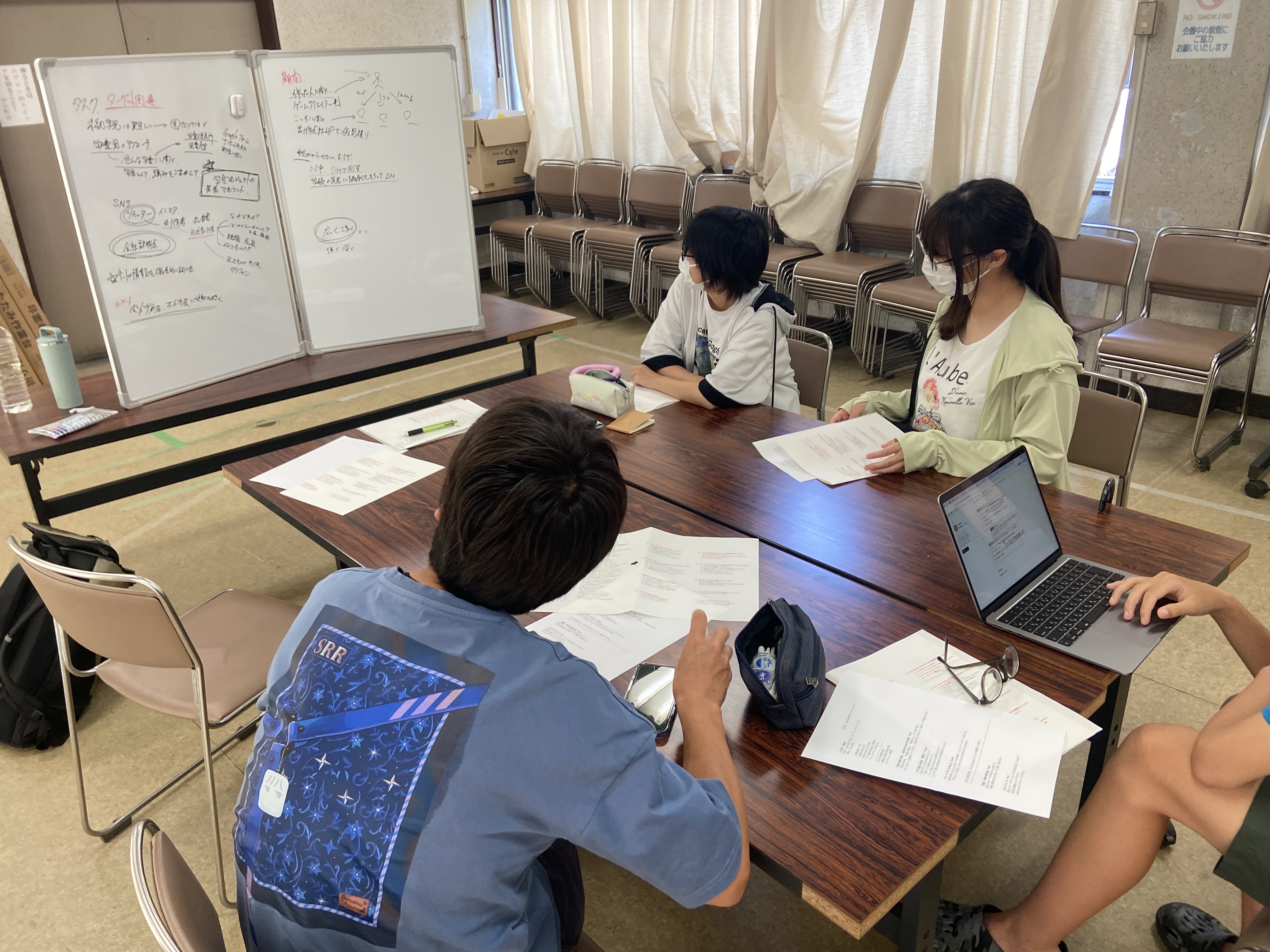

前回の学生プロジェクト会議では、「論点」としてたくさんの意見が飛び出しました。

いやほんと、これが思った以上に良い意見がめちゃくちゃ出てきて!

…… ただ、全体的にちょっとふわっとしてたり、視点がまばらだったりして、「もうちょっと踏み込めそう…!」って感覚があったんです。

というわけで、会議後にひとり作業モードに入りまして―― 出てきた論点を一度ぜんぶバラして、「論点 → サブ論点」へと整理。

そして「このあたりの視点、ちょっと足りてないかも?」と思った部分を補いながら、さらに再構築しました。

最終的には、テーマごとにグルーピングして、「論点 → サブ論点 → サブサブ論点」みたいな三層構造に。

もはや小論文の骨組みかってくらいの整理っぷりになりましたが(笑)、これでずいぶん見通しが良くなったはずです。

次回の会議では、まずスライドを使って「プロジェクトの目的と目標」をもう一度しっかり再確認し、何度でも立ち返れる“原点”としていきたいと思っています。

ここがブレると全体がぼやけてますしね。

そのあとに、各論点をじっくり深掘りしていって、「この問いに答えるためには、どんなアクションが必要なんだろう?」というワークプランを作っていく、という流れです。

いよいよ“企画の設計図”に着手するフェーズ。

次回会議が待ちきれないっすね。はい。

2. 伴走しながら考える、“学生主体”のかたち

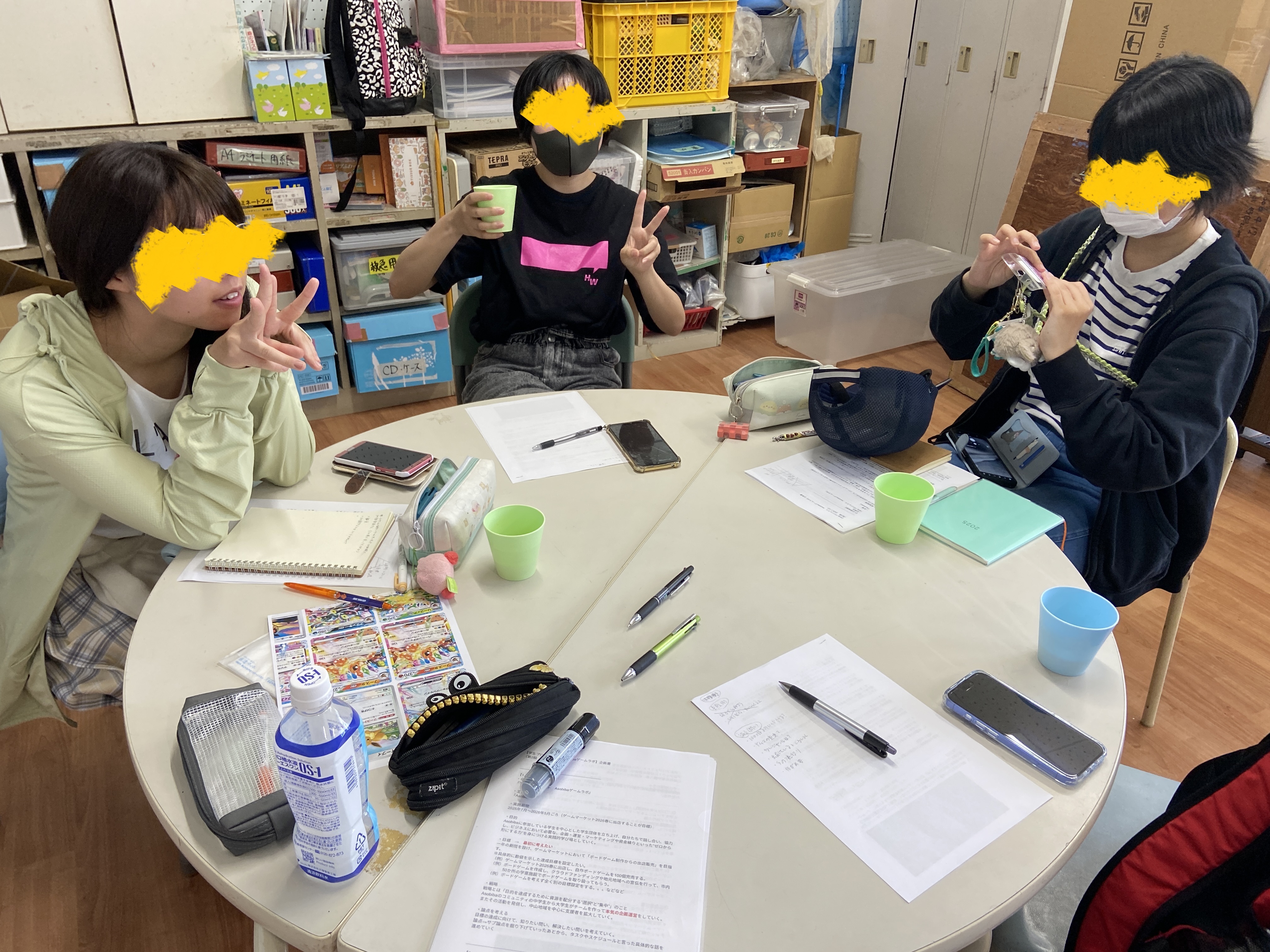

このプロジェクトの主役は、あくまで学生たち。

ぼくはそのすぐそばで、必要なときに道を整えたり、「こっち行ってみたらどう?」って提案したりする、いわば“マネージャー的な立ち位置”を意識しています。

とはいえ、今回がはじめての学生プロジェクトということもあって、ぼく自身もがっつり参加している感じ(笑)。

アイデアも出すし、会議の進行もサポートするし、「一緒につくってるぞ!」っていう手応えがめっちゃ楽しいんですよね。

でも最近、「もっと学生たち主体で進めた方がいいのかも?」という気持ちを感じているのも事実。

いや、そっちの方が企画の趣旨にはあっているのかな~、って。

だからこそ今は、「どこまで任せるか」「どこで手を貸すか」のバランスを探ってるところです。

でしゃばりすぎず、でも遠すぎず。 この“ちょうどいい距離感”を探るのが、なかなか難しい感じがします。

とはいえ、いまはまだプロジェクトの土台づくりの真っ最中。

考えすぎて立ち止まるより、とりあえず思いっきり走ってみるほうが性に合ってる気もしてているので、とりあえず今は全力で走りながら、その中で“自分なりのかたち”を見つけていこうと思ってます。

3. “学生らしさ”をどう活かすか

「やってみたい!」「おもしろそう!」と感じたことを、実際に形にしていく。

これはとてもワクワクするプロセスであり、このプロジェクトのいちばんの魅力でもあります。

でも、学生のみんなにも学業とかバイトとか、それぞれの生活があるわけなので、プロジェクトに使える時間は限られてます。

だからこそ、無理のない形で関わってもらうこと、その中で“学生らしさ”をどう活かすかっていうのが大事なポイントだと思っています。

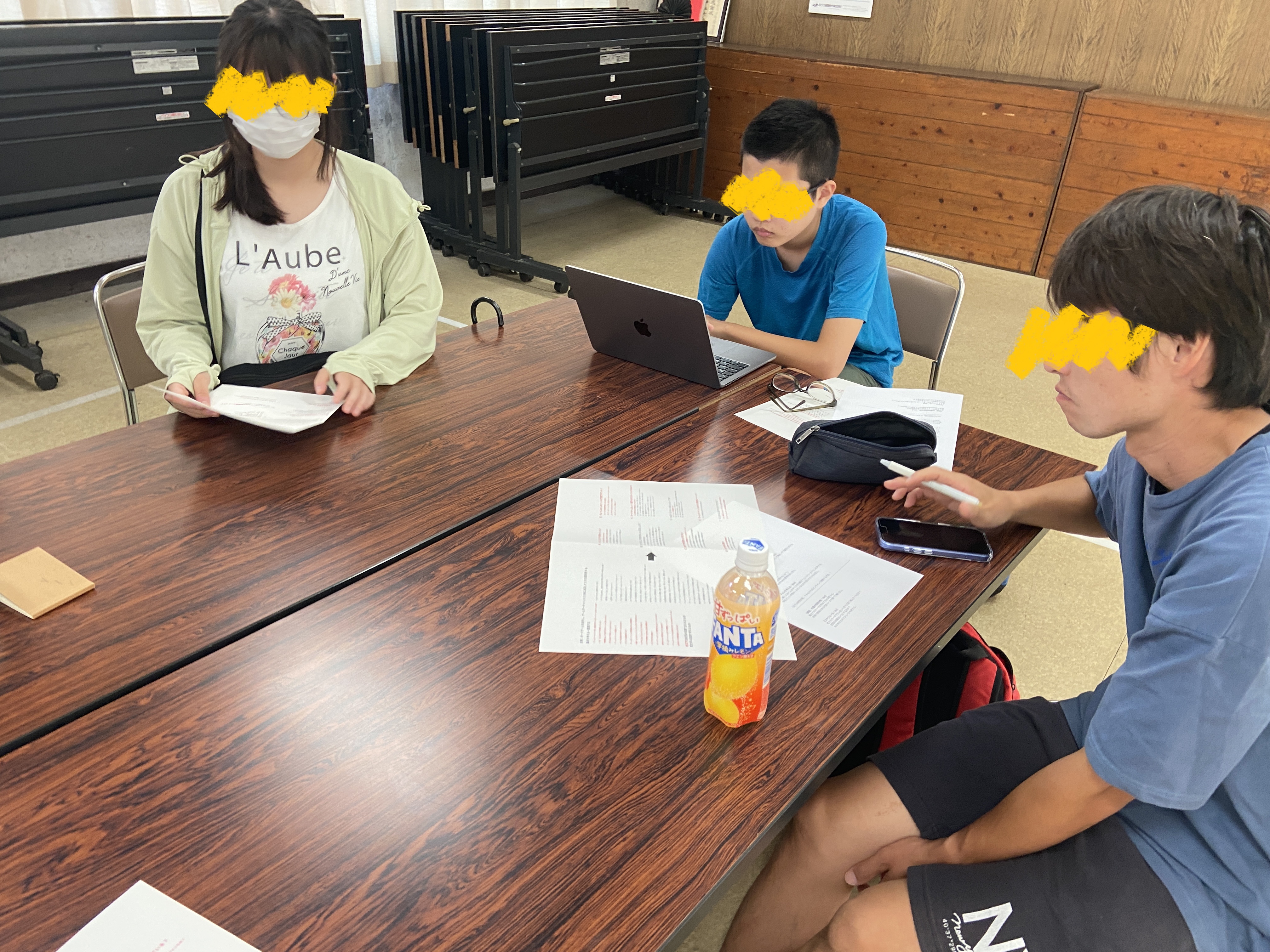

次回の会議では、これまで整理してきた論点スライドをもとに、いよいよ“ワークプラン”を作っていくフェーズ。

「この問いに答えるには、どんな行動が必要か?」 「誰がどこを担当するか?」 そういったタスクを洗い出して、みんなで役割分担していく流れです。

たとえば「調査をする」ってひとつ取っても、普通の方法だけじゃもったいない。

学生だからこそできるやり方とか、ちょっと遊び心あるアプローチをどんどん盛り込んでいけたらな~と、今から頭を悩ませています。

もちろん、今どきらしくAIもガンガン使っていく予定。

便利なツールはしっかり使いつつ、それだけじゃなくて、「実際に動いてみる」「人に会って話を聞く」みたいな、ちょっと泥くさいやり方も大事にしたいですよね。

このメンバーだから出てくる発想、この時期だからこそできること。

そんな“学生らしさ”がちゃんと形になる瞬間が、今から楽しみです。

まとめ| 小さな一歩も、全部が経験になる

学生たちと一緒にプロジェクトを進めるのは、ぼくにとっても初めてのこと。

会議や準備を重ねる中で、「あれ、ちょっと違ったかも?」とか「これは手応えあるな!」なんて思う場面もいろいろあります。

でも、そういう試行錯誤も含めて、全部が大事な経験になってる気がします。

思い通りにいかなかったことも、後から振り返れば「必要な寄り道だったな」と思えるかもしれないですしね。

このプロジェクトのいちばん大切にしたいところは、「ゼロから立ち上げて形にすること」への挑戦。

うまくいくときもあれば、思うように進まないときもあるけど、そのすべてが良い経験だと信じています。

これからも、学生たちと一緒に悩んだり、笑ったりしながら、一歩ずつ前に進んでいけたらと思います。

このブログも、そんな日々の記録として続けていきたいので、引き続きあたたかく見守ってもらえたら嬉しいです。